Não se espera que alguém aceite um convite para uma experiência que sabe que lhe será dolorosa. Mas quando pedimos para que mais mulheres ocupem espaços de poder na política, é justamente isso que lhe oferecemos: uma experiência não só perigosa, mas violenta. E é esse um dos principais entraves para que mais mulheres escolham concorrer a cargos políticos - elas temem por sua segurança dentro e fora das redes sociais, e pelos ataques que sabem que sofrerão não só de oponentes, mas também de colegas dentro do próprio partido. Xingamentos, ameaças, subfinanciamento, tudo isso tem nome: violência política de gênero.

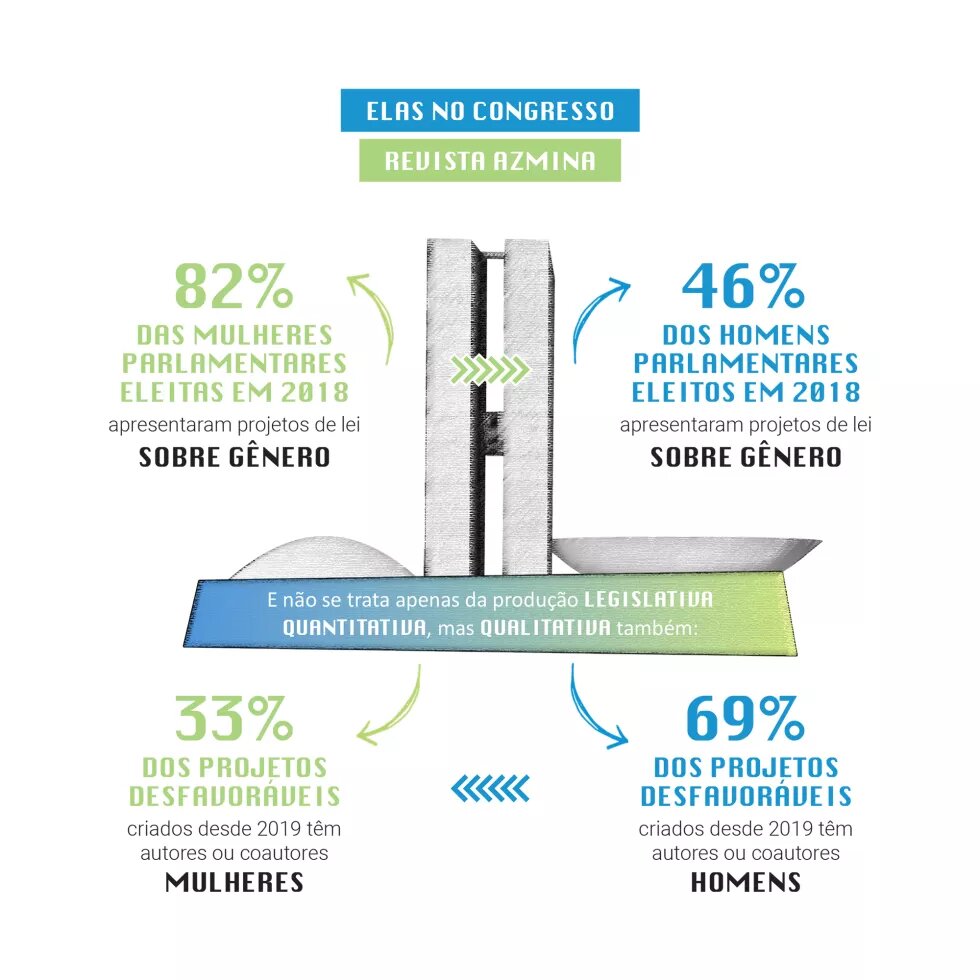

Pedir por mais mulheres na política é imperativo para aqueles que esperam que os temas relativos a gênero sejam discutidos em espaços de decisão, como o Congresso, e de maneira favorável. Apesar de serem apenas 15% dos parlamentares brasileiros, na Câmara e no Senado é a bancada feminina quem mais pauta os direitos das mulheres. Segundo dados do Elas no Congresso, da Revista AzMina[1], 82% das mulheres parlamentares eleitas em 2018 apresentaram projetos de lei sobre gênero, enquanto apenas 46% dos homens parlamentares fizeram o mesmo. E não se trata apenas da produção legislativa quantitativa, mas qualitativa também: enquanto 69% dos projetos desfavoráveis criados desde 2019 têm autores ou coautores homens, apenas 33% deles têm autoria ou coautoria de mulheres.

É de se imaginar como o debate sobre gênero cresceria em quantidade e qualidade se houvesse mais mulheres nas cadeiras do Legislativo brasileiro. Mas as garantias de que elas chegarão até seus assentos de maneira segura são muito falhas. A fiscalização do cumprimento das cotas de gênero de candidaturas e financiamento é um exemplo disso. Ainda que garantidas em lei, o descumprimento da legislação é, muitas vezes, descoberto somente após as eleições, quando se há pouco ou quase nada a se fazer. A punição aos infratores ainda não está sedimentada, e em 2021 a PEC 18[2] abriu brecha para que partidos fossem anistiados.

O resultado, como já denunciado há tempos pela imprensa, são as candidaturas-laranja, criadas apenas para falsear números. Mulheres que grande parte das vezes gostariam, sim, de serem candidatas, mas que sofrem violência política de gênero ao não receberem para isso o financiamento adequado. Os dados não mentem: embora tenham sido 34% das candidaturas nas eleições municipais de 2020, as mulheres receberam apenas 28% dos recursos destinados pelos partidos. A conta não fecha. A legislação determina que os partidos lancem pelo menos 30% de candidatas e que os recursos do Fundo Eleitoral repassados a elas devem seguir a mesma proporção. Mas em 2020, 22 dos 32 partidos do país repassaram menos recursos do que deviam para as candidatas.[3]

Além dos obstáculos ao tentar viabilizar recursos para suas candidaturas, essas mulheres também precisam encarar a fúria daqueles que não aceitam que elas ocupem espaços de poder e decisão. Aqueles que duvidam da sua capacidade não no que diz respeito à política, mas porque elas são mães, filhas, esposas - deveriam estar cuidando de alguém, não fazendo campanha. Se são jovens, são inexperientes, se têm mais idade, estão velhas demais. Se são solteiras, são fracassadas; se têm um companheiro, são responsáveis por qualquer má conduta dele. Se são negras, são vitimistas. Se são LGBTQIA+, transsexuais ou travestis, nunca deveriam estar ocupando aquele lugar.

Em 2020, a Revista AzMina e o InternetLab monitoraram 175 candidaturas, em sua maioria de mulheres, de diferentes regiões do Brasil no Twitter, YouTube, Instagram e Facebook[4]. Com o MonitorA, coletamos postagens, comentários de usuários, e outras interações e desenvolvemos dicionários de palavras e termos frequentemente usados em discursos de ódio sexistas nas redes, de acordo com o perfil das candidatas monitoradas. No primeiro turno, descobrimos que um grupo de 123 candidatas recebia mais de 40 xingamentos por dia só no Twitter.[5]

Os termos ofensivos identificados foram classificados dentro de categorias predominantes, levando em conta o contexto em que estavam inseridos: discursos sobre os atributos físicos das candidatas (como roupas que usavam nas fotos, corte de cabelo ou aparência), assédio moral, sexual e intelectual, descrédito, gordofobia, transfobia, racismo. Além de serem atacadas por serem mulheres, a violência política era sexista em seus xingamentos e no contexto em que esses ataques são feitos.

No segundo turno, os ataques se estenderam também a outras mulheres, figuras públicas que não estavam concorrendo a cargos políticos, mas que apoiavam publicamente outras mulheres[6]. Ao declarar publicamente seu apoio à Manuela D'Ávila (PCdoB) - a candidata mais atacada nas redes sociais em 2020 -, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (REDE), recebeu, em dois dias, ao menos 150 comentários ofensivos, uma média de três tuítes com xingamento por hora. Foi chamada de “velha” com termos pejorativos como “múmia” e “tartaruga”, e também de “feia” e “hipócrita”. Com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) não foi diferente.

O tratamento misógino ficou ainda mais claro quando analisamos os ataques direcionados a um grupo de homens candidatos no segundo turno[7]. A análise de discurso mostrou que enquanto as mulheres se tornam alvos de ataques pelo que supostamente são – características físicas, intelectuais, morais -, os homens são ofendidos pelo que fazem, seja por trabalhos que já realizaram ou por posicionamentos que adotaram - com exceção de idosos e LGBTQIA+, que também foram alvo de ódio e agressões por essas características.

Também entendemos que essa experiência violenta tem um recorte não só de gênero e raça, mas também de território. Na Bahia, as candidatas negras eram os principais alvos[8]. Em Minas Gerais, os ataques giravam em torno de temas como maternidade, idade e sexualidade[9]. Duvidar da capacidade de uma mulher que é mãe ou que está acima de uma certa idade também é violência. Os homens mais velhos são experientes, as mulheres são ultrapassadas. No Pará, a violência ultrapassava as redes, com registros de tiros e agressões físicas[10].

Até então, a violência política de gênero não era um crime por si só. Ataques como esses poderiam ser enquadrados em outros tipos penais, como calúnia ou difamação. Mas o debate sobre o tema se deu em vozes tão altas, principalmente após o assassinato da vereadora Marielle Franco[11], em 2018, que o Congresso Nacional finalmente se debruçou sobre o tema em 2020. Até então só havia cinco projetos de lei que tramitavam esquecidos no legislativo.

Depois do debate na Câmara e no Senado, foi promulgada em agosto de 2021 a lei 14.192/2021[12], que altera o Código Eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. Entre outras reformas, a lei adiciona um tipo penal ao código: “assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo”.

A lei também veda propaganda eleitoral que “deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia”, e altera o tipo penal de divulgação de fatos que sabe inverídicos, que passa a ser aplicável não apenas em propaganda eleitoral, mas também durante o período de campanha eleitoral, entre outras modificações a esse crime eleitoral.

Há, é claro, lacunas. O texto não elenca as condutas catalogadas como práticas violentas comuns contra o exercício político das mulheres e não prevê sanções administrativas que poderiam colaborar no combate de práticas violentas. Além disso, não menciona o termo "gênero", o que enfraquece a proteção de mulheres transsexuais. Mas é, sem dúvidas, um avanço frente à difícil campanha eleitoral que enfrentaremos em 2022, da qual esperamos que saiam mais mulheres eleitas.

Por muito tempo, conversamos com mulheres que estavam na política e duvidavam do tamanho do problema que sabiam que enfrentavam. Elas tinham consciência de que eram atacadas, mas enfrentavam o estereótipo do vitimismo toda vez que tentavam denunciar o problema. Escutavam que deveriam ser fortes, parar de choramingar, ou não estariam prontas para a política. Se sentiam sozinhas porque não sabiam que o problema tem nome: violência política de gênero.

Mas o que as narrações das experiências dessas mulheres deixam claro, e o que os dados e análises confirmam, é que não é possível melhorar a representação feminina na política sem condições para que elas disputem as eleições e permaneçam em seus cargos com segurança e liberdade - sem temer por suas vidas. Para termos mais vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras,governadoras e presidentas, precisamos acabar com a violência de gênero contra candidatas.

Para isso, precisamos de aliados nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos partidos políticos, nas organizações da sociedade civil, e nas plataformas de redes sociais[13]. É importante que em período eleitoral as plataformas priorizem a verificação de violências cometidas contra mulheres e outros grupos minorizados politicamente, facilitando a denúncia, melhorando o grau de resposta, tornando transparente as ações tomadas e suas justificações. Assim como é necessário esforço coordenado entre as autoridades de investigação e acusação para lidar com a violência política de gênero online ou offline. As ações devem ser plurais. Porque com a violência política de gênero, quem perde é a democracia. E aí perdemos todos.

Este artigo faz parte da publicação “A democracia aceita os termos e condições? Eleições 2022 e a política com os algoritmos”, disponível para download gratuitamente aqui.