A floresta amazônica foi plantada pelos povos originários ao longo de milênios, e a manutenção dos ecossistemas depende dos conhecimentos desses povos. Uma ferramenta desse processo é a Terra Preta de Índio, nome dado aos solos antropogênicos ancestrais ricos em nutrientes

Maior floresta tropical do mundo, a Amazônia é uma paisagem manejada há milhares de anos pelos povos indígenas. Mais recentemente, os chamados povos tradicionais também passaram a fazer parte dessa ciência. Esses povos têm, em seu modo de vida, uma relação única com os recursos naturais, promovendo a manutenção dos ecossistemas e de seus serviços ambientais a partir da reprodução cultural.

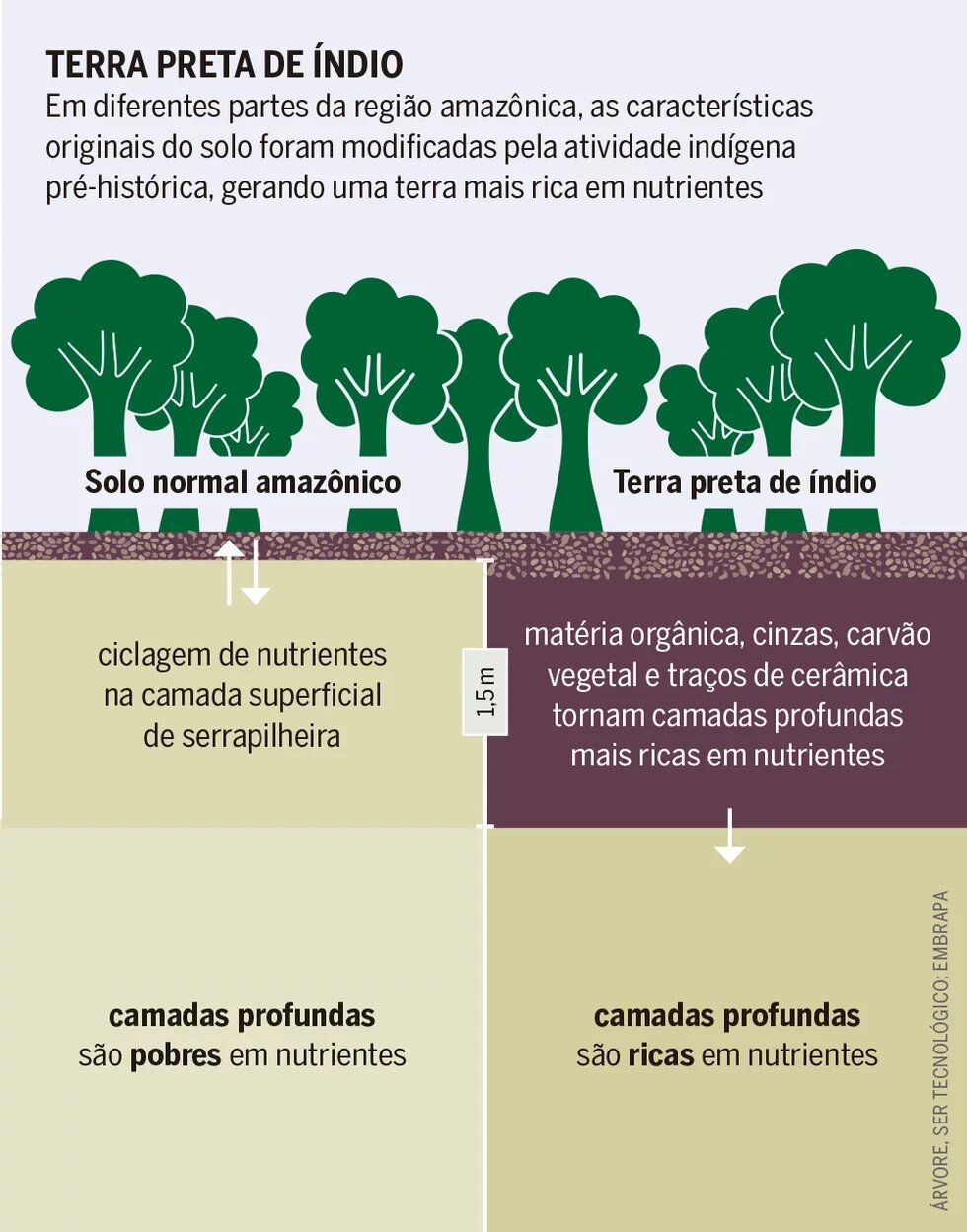

Estudos arqueológicos apontam a presença de povos no que hoje compreendemos como a Amazônia brasileira há pelo menos 11.200 anos. Os povos nativos da Amazônia usaram seus conhecimentos, ciência e tecnologia para gerar, amplificar e manter a biodiversidade e a agrobiodiversidade, promovendo a fertilidade dos solos. Um dos resultados desse processo são as conhecidas Terras Pretas de Índio (TPI), solos antropogênicos, ricos em nutrientes essenciais para o manejo das plantas, o que prova essa relação distinta entre humanos e natureza, esse cuidado com a nossa casa comum.

As TPI apresentam um horizonte antrópico, resultado do acúmulo de material orgânico devido à intensa atividade humana por períodos prolongados em antigos assentamentos, o que é evidenciado pela ocorrência de cerâmica de origem pré-colombiana, com elevados teores de carbono orgânico, cálcio, fósforo, magnésio e maior pH. Atualmente, esse tipo de solo é associado ao cultivo mais intensivo, períodos curtos de pousio (uso e abandono de área) e maior número de ciclos de uso na Amazônia. Além disso, quintais e roças nestes solos apresentam uma agrobiodiversidade distinta dos solos do entorno.

Estudos têm mostrado que os povos originários modificaram intensamente a paisagem amazônica antes da conquista europeia, moldando-a por meio de seu manejo, promovendo a criação de florestas oligárquicas, com dominância de espécies úteis. A região amazônica também foi um importante centro de domesticação de plantas cultivadas, com pelo menos 83 espécies nativas que continham populações com algum grau de domesticação. Estimativas sugerem que a produção de alimentos antes da conquista suportou pelo menos oito milhões de pessoas. As populações indígenas e tradicionais atuais, além de mantenedoras da diversidade genética, também geram e amplificam a variabilidade em um processo contínuo.

O caso da mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um bom exemplo. Espécie “domesticada” pelos nativos na Amazônia central, ela se tornou o principal cultivo de povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia, manejada no sistema de agricultura de corte-e-queima. Esse sistema de produção consiste em corte e queima da vegetação, pousio para recuperação em capoeiras, que são áreas de grande importância para esses povos.

A mandioca tem grande valor econômico e cultural para comunidades tradicionais e indígenas distantes de centros urbanos, as quais cultivam um grande número de variedades populares (etnovariedades). Estudos mostram que as formas de manejo e a diversidade de variedades de mandioca cultivadas por diversos grupos culturais, comunidades tradicionais e indígenas são influenciadas por fatores ecológicos, socioeconômicos e culturais.

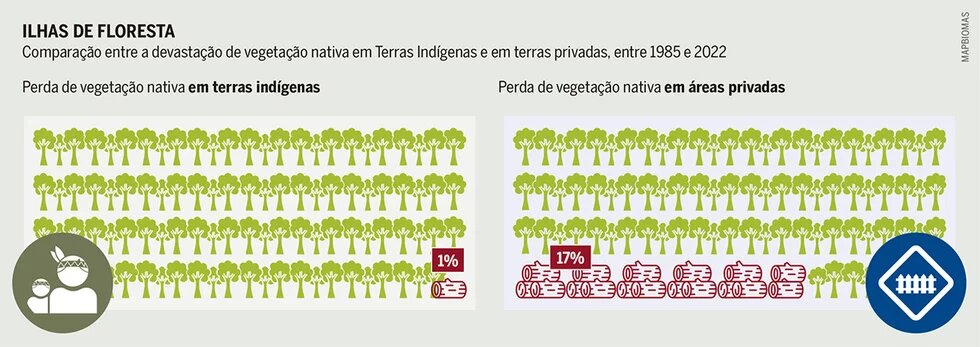

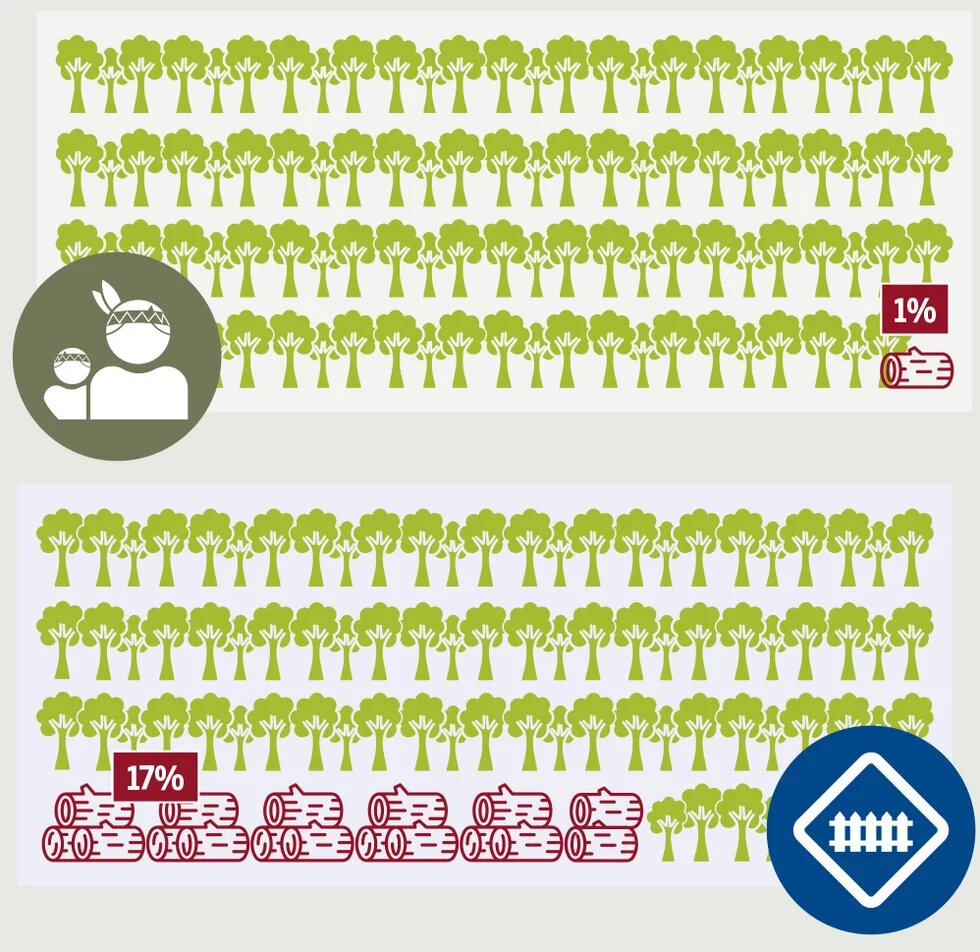

Os povos indígenas são os responsáveis por retardar a destruição da floresta amazônica. As Terras Indígenas ocupam 13,9% do território brasileiro mas correspondiam a 19,5% da vegetação nativa do Brasil em 2020.

As variedades de mandioca são agrupadas em duas grandes categorias: as bravas, amargas ou, como são denominadas na Amazônia, simplesmente mandiocas, e as mansas, doces ou, como são denominadas na Amazônia,As macaxeiras se dividem em dois grupos principais. A diferença entre eles está na concentração de ácido cianídrico, que pode variar entre 20 a 30 partes por milhão (ppm) até 500 ppm da massa das raízes. As variedades bravas apresentam alta concentração de ácido cianídrico (acima de 100 ppm), sendo necessário um complexo processo de desintoxicação antes do consumo. Já as mansas apresentam baixa concentração (inferior a 100 ppm) e podem ser consumidas após o cozimento, evidenciando um longo processo de domesticação pelo qual essa planta passou.

Os povos indígenas e as comunidades tradicionais representam importantes aliados na conservação da agrobiodiversidade. Estudos mostram que a composição das variedades de mandioca e as características dos sistemas em que elas são cultivadas no território indígena Tupinambá, localizado na região do baixo rio Tapajós, estão relacionadas ao tipo de solo, ao grau de orientação para o mercado e à culinária local.

Variedades de ciclo curto e baixo teor de amido ocupam áreas maiores em solos mais férteis, enquanto variedades de ciclo longo estão mais associadas a solos menos férteis. A fertilidade do solo também está correlacionada com a intensidade de uso: nos solos mais férteis (terra preta), o número de ciclos consecutivos de plantio é maior e a duração do pousio é mais curta. Em solos menos férteis, o tempo de pousio é mais longo e o número de ciclos consecutivos, menor.

A TPI também serve de indício antropológico e arqueológico da existência de populações densas e complexas na região amazônica. A composição da TPI pode incluir ossos, animais, peixes, cinzas, palhas, cascas e até excrementos humanos.

A orientação da produção para o mercado influencia as características do sistema de cultivo: famílias com maior parte da produção voltada ao mercado tendem a cultivar menos variedades, em áreas maiores, ocupadas principalmente por variedades “comerciais”. A produção dos derivados da mandioca é um aspecto decisivo no cultivo de algumas variedades.

Há uma considerável diversidade de mandioca manejada pelas comunidades indígenas do baixo rio Tapajós, indicando o conhecimento das famílias quanto à gestão de suas coleções em conformidade com seus solos e a orientação da produção para o mercado e para a culinária local. O tacacá é um exemplo de receita amazônica baseada na mandioca. Ela está presente em dois ingredientes do prato: no tucupi, líquido extraído da mandioca brava, e na goma de tapioca.

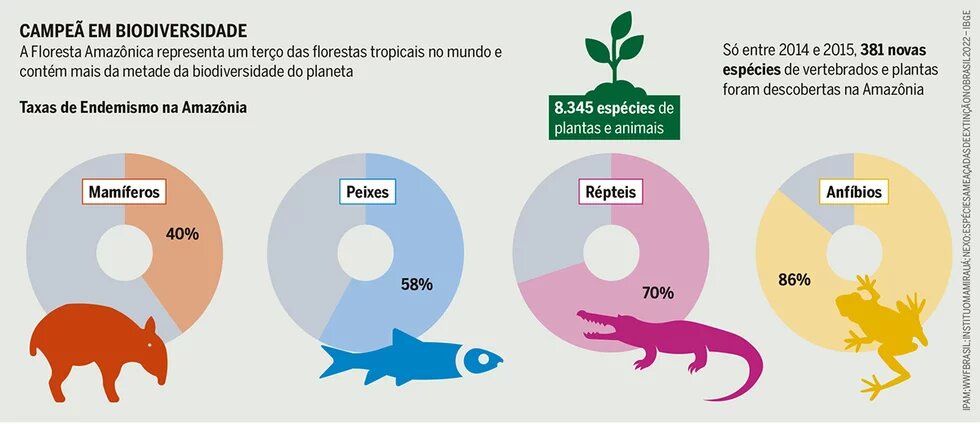

Fortalecer e disseminar a cosmovisão e o modo de vida de povos e comunidades tradicionais na Amazônia é essencial para o enfrentamento à emergência climática, pois onde há povos e comunidades tradicionais, há biodiversidade.

Essa imensa biodiversidade está ameaçada: em uma década, o número de espécies encontradas na Amazônia que estão ameaçadas de extinção cresceu em mais de 65%.