Importantes rotas do tráfico de drogas passam pela Amazônia brasileira. Controlar essas rotas e os mercados locais se tornou o objetivo das facções. Com a profissionalização do narcotráfico e sua relação com os crimes ambientais, a região vive um processo de interiorização da violência.

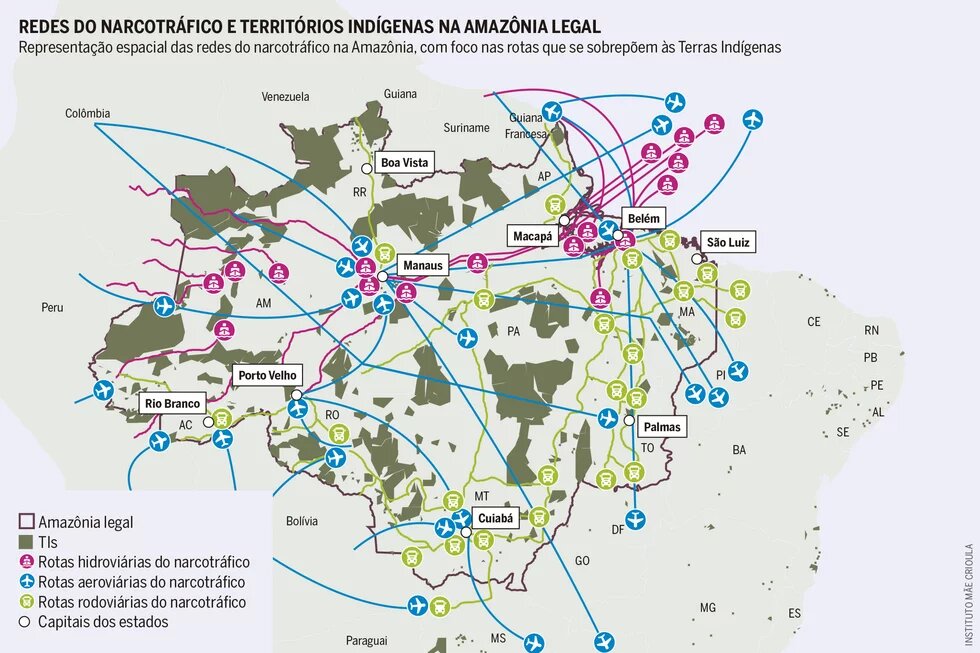

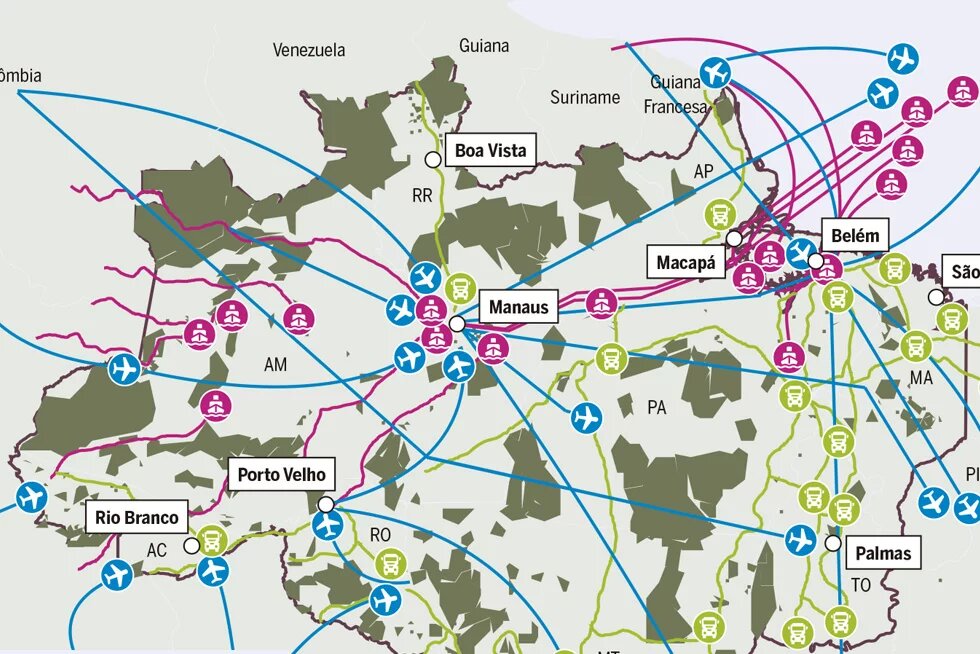

Estudos apontam que, desde os anos 1980, a bacia amazônica tem sido utilizada pelo crime organizado. Na época, a região funcionava como um importante corredor para o escoamento de cocaína que entrava pelas fronteiras do Brasil com os países andinos — principalmente Bolívia, Colômbia e Peru — que até hoje se destacam como os maiores produtores da droga no mundo. É singular o papel que a região amazônica, ou Panamazônia, ocupa na dinâmica criminal, considerando sua vasta extensão territorial de aproximadamente 6,74 milhões de quilômetros quadrados, que se estende além do território brasileiro e alcança Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Suriname e o território da Guiana Francesa.

A ausência de uma política integrada de segurança regional e o gerenciamento inadequado da transição da informalidade tradicional para a modernidade formalizada incentivaram a crescente presença do crime organizado transnacional na Amazônia. O conceito de crime transnacional refere-se às diversas conexões que se estabelecem ao longo das rotas ilegais, impulsionadas pela dinâmica global dos mercados ilícitos, tendo a região como um entreposto estratégico que conecta América do Sul, África e Europa.

Nos últimos anos, relatórios do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) apontam o Brasil como o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Essa configuração no mercado global motivou uma significativa mudança na estrutura organizacional do crime na Amazônia brasileira. O controle das principais rotas de tráfico tornou-se um objetivo central das facções criminosas, tanto para abastecimento do mercado interno quanto para atender à demanda internacional.

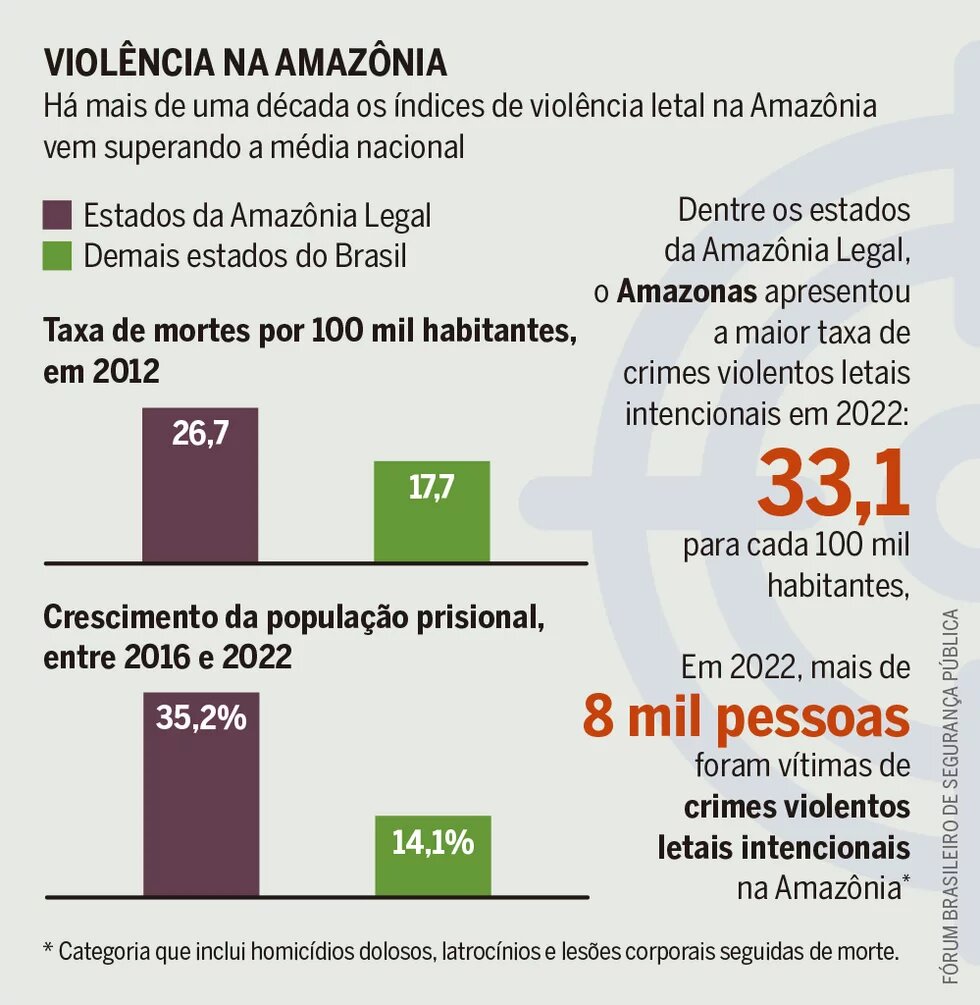

Diante desse cenário, facções que antes atuavam sobretudo na região Sudeste passaram a expandir sua presença para a Amazônia, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro. Além disso, surgiram facções regionais, como a Família do Norte (FDN), do Amazonas, e o Comando Classe A (CCA), do Pará, que estabeleceram relações de poder e controle territorial, formando alianças e disputas com facções de outras regiões — fator que contribuiu diretamente para a intensificação dos conflitos violentos na Amazônia.

A violência como instrumento de governança de conflitos e relação com a natureza é um traço histórico da ocupação da Amazônia. A reafirmação impune do poder sobre o território, fundamentada em estruturas patrimonialistas e clientelistas, conecta-se com os mecanismos de atuação de facções e milícias. As formas atuais de violência contra povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais se dão na interface entre o aparato de segurança, redes de negócios e setores políticos, configurando uma governança marcada por práticas criminosas.

A expansão do narcotráfico na Amazônia é acompanhada pela interiorização da violência promovida por essas facções. Duas questões se destacam nesse contexto: a primeira diz respeito à relação do narcotráfico com crimes ambientais; a segunda, à ameaça direta que o tráfico de drogas representa para os territórios e modos de vida de indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

A conexão entre narcotráfico e crimes ambientais se manifesta em práticas ilegais como a exploração de madeira, contrabando de minérios (como manganês e cassiterita) e grilagem de terras. Tais atividades têm sido financiadas pelo crime organizado como estratégias de lavagem de dinheiro. No que diz respeito à ameaça aos territórios indígenas, observa-se a expansão do garimpo ilegal de ouro e a invasão por integrantes de facções, que aliciam jovens e interferem na rotina das comunidades. Essa proximidade se intensifica pelo uso de estradas interligadas às terras indígenas, rios navegáveis e pistas clandestinas construídas dentro de áreas protegidas.

Dessa forma, a territorialização e profissionalização das facções criminosas e milícias na Amazônia enfraquecem as instituições públicas e agravam a vulnerabilidade das populações amazônidas, comprometendo iniciativas de proteção aos direitos humanos e a construção de uma política climática justa.

Como pano de fundo, é necessário considerar os modelos de desenvolvimento historicamente impostos à região, que, de maneira autoritária e conservadora, têm violado os direitos territoriais das populações tradicionais e promovido danos ambientais. Esses modelos também alimentam as desigualdades que hoje são exploradas pelo crime organizado, sendo o narcotráfico apenas uma de suas facetas.

Portanto, é urgente analisar outras dinâmicas criminais associadas à questão fundiária não resolvida, que permanece como o principal desafio da Amazônia. Essa realidade leva o bioma à degradação progressiva — como o processo de savanização — e empurra suas populações à criminalização e à exclusão.