Na Amazônia, a categoria de povos e comunidades tradicionais abriga uma variedade multiétnica de populações que apresentam dinâmicas próprias de e com o território, cunhando sua identidade a partir de atividades agroextrativistas não predatórias.

Historicamente, pouco se pensava — ou se reconhecia — a importância do elemento humano na Amazônia. No entanto, o modo de vida dos povos das águas e das florestas que habitam essa região foi fundamental para a conservação da sociobiodiversidade existente no território.

Os povos indígenas, que também se autodenominam originários, são os principais conservadores da biodiversidade amazônica. Além deles, há outras populações que habitam o bioma e que são reconhecidas como povos tradicionais. O que aproxima esses grupos são características herdadas há gerações, como identidades étnicas ou coletivas, ritos culturais, o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação das florestas, dos campos, dos rios, da flora e da fauna, bem como suas dinâmicas de relação com o território.

Esses povos convivem em diferentes temporalidades e espacialidades, estabelecendo relações muitas vezes forjadas em conflitos por território, mas também em interações entre si. Com as invasões coloniais europeias, os fluxos externos — especialmente de europeus atraídos pelas possibilidades de explorar os recursos madeireiros, minerais e vegetais — impactaram significativamente a demografia local. Isso ocorreu, sobretudo, pela exploração da mão de obra livre e escravizada de povos indígenas e de africanos sequestrados e traficados para o Brasil entre os séculos XVI e XIX.

Como forma de resistência, muitas etnias indígenas foram forçadas a se deslocar para regiões mais afastadas, enquanto quilombos e mocambos foram formados. Essa dinâmica permitiu trocas de saberes e tecnologias entre os povos, o que contribuiu para a subsistência e integração das populações afrodiaspóricas ao bioma amazônico.

No final do século XIX e início do século XX, a região Norte recebeu uma nova onda migratória, impulsionada por políticas do governo brasileiro e pelos Grandes Projetos, como a extração da borracha. Isso resultou em uma nova configuração multiétnica, com a chegada de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da região Nordeste.

Durante muito tempo, essa sociedade amazônica multiétnica manteve formas de ocupação essencialmente regionais. As comunidades se formaram a partir de missões religiosas, povoados, quilombos e mocambos, distribuídos ao longo das margens dos rios e igarapés, tendo a pesca e a caça artesanal como principais formas de subsistência. Suas habitações — construídas em palafitas ou casas flutuantes — evidenciam a adaptação às dinâmicas da cheia e da seca, além de facilitarem o acesso à água e ao transporte fluvial. Por esse motivo, grande parte desses grupos hoje se autodenomina ribeirinha.

A realidade multiétnica da Amazônia se expressa em uma diversidade de identidades assumidas pelos povos da floresta. Além de indígenas, quilombolas e ribeirinhos, há grupos identificados conforme suas atividades nos territórios: camponeses, agricultores familiares, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, pescadores artesanais, entre outros. Por muito tempo, o isolamento territorial favoreceu a preservação de práticas não colonizadas, mas também dificultou a articulação coletiva para o enfrentamento de conflitos fundiários. Essa fragilidade contribuiu para a dominação desses povos, tanto pelo Estado quanto pelo capital.

Apesar dos desafios, esses povos têm desenvolvido formas de resistência e preservação de seus traços identitários, culturais e de subsistência, especialmente por meio das tradições orais. Diante das novas ameaças a seus territórios e modos de vida, muitos encontraram nas organizações coletivas — sindicatos, associações, cooperativas e movimentos sociais — caminhos para lutar contra a marginalização. Essas organizações foram fundamentais para inserir a pauta ambiental na agenda pública, conquistando direitos importantes, como a criação das primeiras reservas extrativistas do Brasil. Nessas reservas, os povos tradicionais preservam a floresta e garantem sua subsistência a partir de seus recursos.

Essas comunidades são formadas por grupos com identidades étnicas ou sociais diversas, que realizam, de forma sustentável, a extração de produtos da floresta e dos rios. A partir de lutas regionais articuladas com pressões nacionais e internacionais, foi possível conquistar a promulgação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto nº 6.040, de fevereiro de 2007).

Contudo, mais de 15 anos após sua promulgação, a efetivação dessa política ainda representa um grande desafio. Isso se deve ao enfrentamento constante de interesses políticos e econômicos de setores que visam à expropriação dos territórios tradicionais, além da ausência ou ineficiência de políticas públicas.

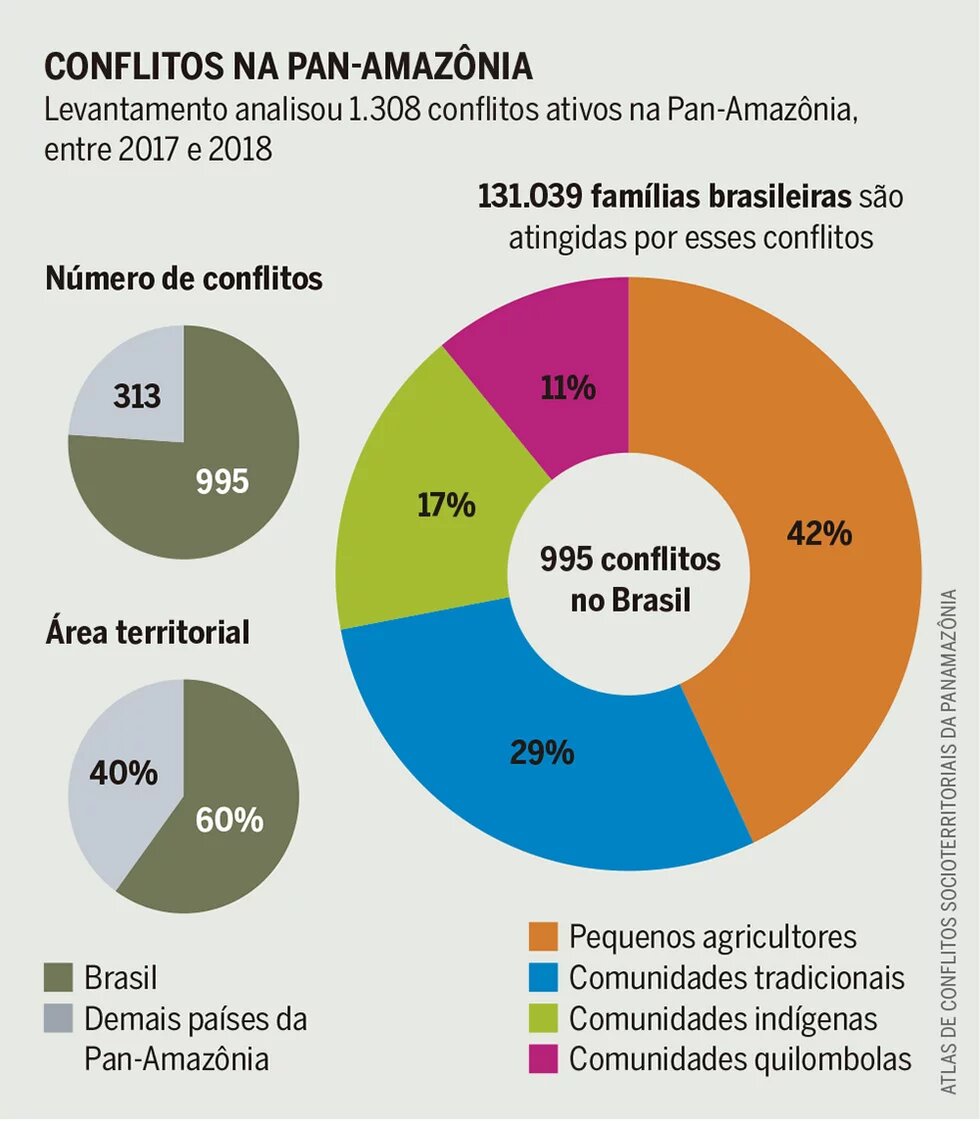

Segundo o Atlas de Conflitos Socioterritoriais Pan-Amazônicos, os povos tradicionais representam mais da metade dos atingidos por conflitos na região. As principais causas desses conflitos estão relacionadas às atividades predatórias conduzidas por setores capitalistas. Mesmo diante desse cenário adverso, os povos e comunidades tradicionais continuam lutando por seus direitos, sobretudo o direito à terra.

A partir da lógica do bem-viver, que implica uma cosmo-percepção de mundo em que não há separação entre ser humano e natureza, esses povos buscam relações baseadas no respeito com todos os elementos da floresta — que, em retorno, os alimenta com fartura e abundância.