A governança climática tem sido capturada por soluções que envolvem a financeirização da natureza. A primeira COP na Amazônia é uma oportunidade para se encarar de frente os impactos e contradições desses projetos, apostando em direitos e soberania territorial para as populações amazônidas.

A perspectiva da realização da COP 30 no Brasil, na cidade de Belém do Pará, em 2025, recolocou a Amazônia no centro do debate sobre a governança climática-ambiental internacional. De fato, o tema da defesa das florestas – e da Amazônia em particular – sempre teve papel chave e se mistura com a própria trajetória científica e política que levou à consolidação de um regime para “governar o clima” – um feito de monta e escopo sem termo de comparação na história.

À época da Cúpula da Terra no Rio, em 1992, quando foram assinadas as Convenções do Clima (UNFCCC) e da Biodiversidade (CBD), e em seguida a de Combate à Desertificação (UNCCD), houve uma grande campanha para um instrumento jurídico específico sobre as florestas – duramente rejeitada pelo Brasil, com o argumento da necessidade de centralizar os esforços na transição energética e tecnológica e na superação da matriz fóssil global, além de questões relativas à soberania dos países detentores de florestas tropicais. No Brasil, historicamente, a questão da soberania nacional sobre a Amazônia se constituiu como tema chave na identidade nacional, de mobilização do imaginário político, assim como território estratégico para o projeto desenvolvimentista de país – para o bem e para o mal.

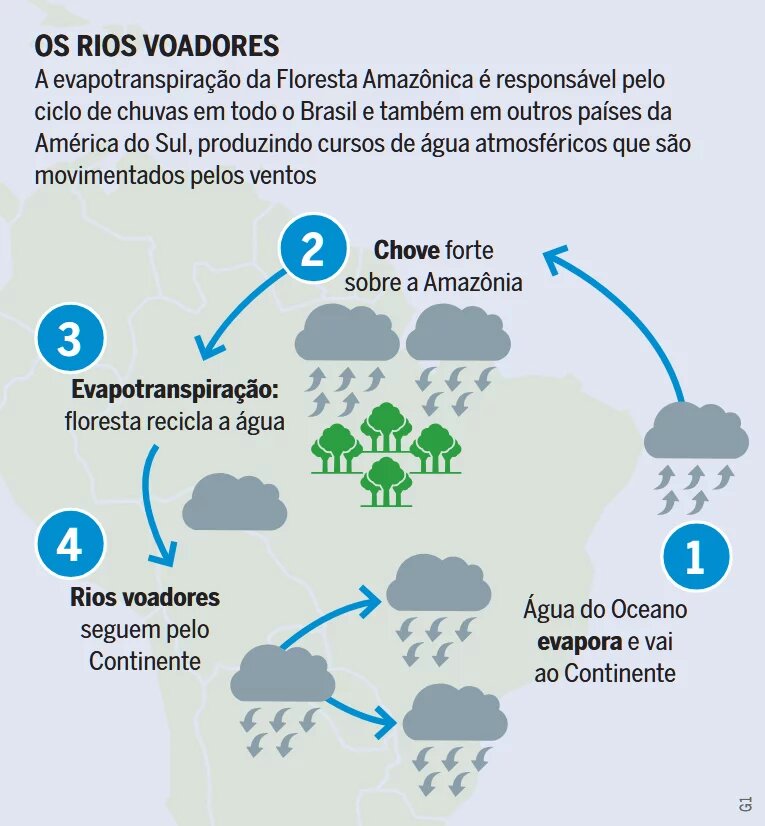

Três décadas depois, o contexto não poderia ser mais distinto. A Amazônia se consolidou como talvez o maior ativo ambiental de valor global na nova economia do clima – praticamente uma marca da causa ambiental global. Na prática, a Floresta Amazônica representa hoje o maior remanescente contínuo de floresta tropical no mundo. Também é uma fonte de recursos estratégicos, sobretudo de água doce e de biodiversidade. Além disso, suas terras estão geo-estrategicamente posicionadas para atender às novas demandas do comércio global de commodities, em vista das quais avançam as novas artérias logísticas como hidrovias, ferrovias e portos para atender às frentes de expansão do agro, hidro e minero-negócios.

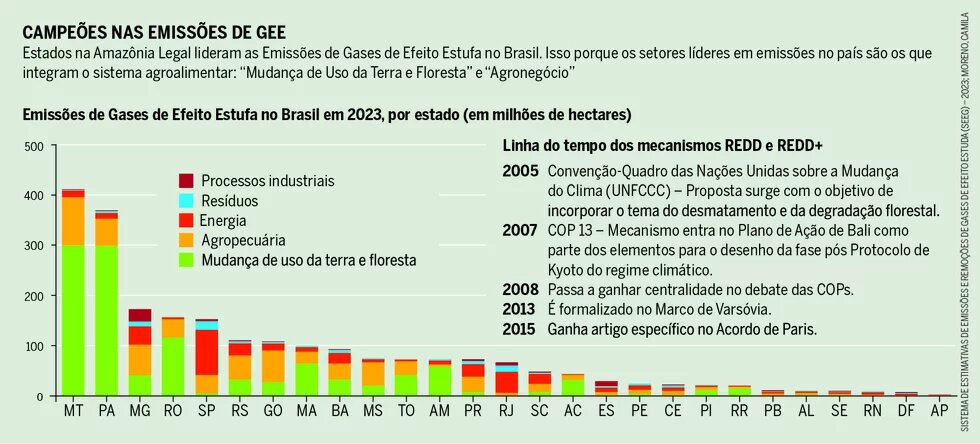

Sob intensa pressão do atual modelo de desenvolvimento e das velhas e novas cadeias globais de valor, a floresta pode já ter entrado no trilho do seu “ponto de não retorno”, como alerta o estudo publicado na revista Nature em fevereiro de 2024. Atualmente, o futuro das florestas ocupa um lugar de absoluto destaque na agenda climática. Em anos recentes, a centralidade do papel das florestas no sistema de regulação da temperatura global do planeta voltou à baila com força em torno da incorporação do mecanismo de REDD+ no guarda-chuva das Soluções Baseadas na Natureza.

Entre elas estão o sequestro e a captura biológica do carbono, realizado através da fotossíntese das árvores, em esquemas que essencialmente monetizam e financeirizam a natureza sob a égide da economia da “restauração”, vinculada aos mercados de carbono e de biodiversidade. Para ilustrar este horizonte, no Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que planeja financiar a restauração de 6 milhões de hectares na Amazônia até 2030 e mais 18 milhões de hectares até 2050, esperando contar substancialmente com investimentos do setor privado e do mercado de capitais.

Ao longo das últimas décadas, o debate central e incontornável sobre transição para além dos combustíveis fósseis foi eclipsado, no âmbito das negociações, pelo papel que ocupam os ecossistemas na regulação do sistema climático global. Evidência disso é a aposta científica, política e econômica crescente no custo-eficiência, efetividade e escalabilidade das Soluções Baseadas na Natureza e da força mobilizadora em torno destas soluções como forma de engajar os países e territórios do Sul para contribuir com um esforço global em um novo ciclo econômico. Neste novo ciclo, as florestas tropicais são territórios prioritários, pois, sob a ótica das ciências naturais e da provisão de serviços ecossistêmicos, são áreas de vasto potencial produtivo e detentoras de um ativo estratégico para este novo ciclo econômico global movido pela descarbonização, no qual as florestas são hoje um ativo financeiro global.

Sob a ótica crítica da ciência política e da sociologia das mudanças climáticas, esta ênfase trouxe consigo um novo arco de contradições relativas às novas formas de geração de valor relacionadas aos novos negócios e oportunidades econômicas derivados dos mecanismos de financiamento e de combate às mudanças climáticas, impulsionados por novos horizontes históricos de acumulação materializados nos mercados para a mercadoria fictícia “carbono”.

A ocasião da COP 30 representa, para a Amazônia, uma oportunidade histórica para olhar de frente e enfrentar as contradições tanto do atual modelo destrutivo de desenvolvimento – visando à reversão da trajetória de desmatamento – como também encarar de frente as externalidades da governança climática e os impactos das falsas soluções. É preciso evitar o “ponto de ruptura” do sistema da Floresta Amazônica, assim como dos motores de violência ligados ao avanço das falsas soluções, da financeirização da natureza e dos mercados de carbono, da expropriação, cercamento e privatização da terra e dos bens comuns, e da violação de direitos territoriais e soberanias de povos e populações ao redor do globo.

As verdadeiras soluções à mudança climática residem em garantir o acesso à terra aos povos indígenas e às populações locais, a soberania territorial e a garantia de práticas produtivas locais voltadas à reprodução dos modos de vida ancorados no território. É da sobrevivência da sociobiodiversidade que, em última instância, depende a reprodução do bioma.